卢米斯:我在财富杂志的51年

她曾与帝国CEO 针锋相对,揭露过重大欺诈行为,还与巴菲特玩过严肃的桥牌游戏。现在,我们这位无畏的

记者又开始了她最艰难的采访。

17 世纪日本诗人松尾芭蕉说:诗人一生只写一首俳句,大师写十首。新闻业也有类似的规则,即使是最优秀

最幸运的记者,也写不出几篇真正经典的俳句。那么,该如何将Carol Junge Loomis 归类呢?在《财富》杂志半

个世纪的职业生涯中,Carol 撰写了大量至关重要的文章,她的同行们授予她的"终身成就奖",不是一个而是三

个。如果你追问Carol 成功的秘诀,她会承认这与"努力工作"有关。为了写好一篇报道,她没有不读的文件,没

有不研究的脚注,没有不打的电话。为了最近一篇关于破产的伯利恒钢铁公司Bethlehem Steel 的专题报道,她

阅读了50 年的年报。但她的同事们知道,这些改变商业、刺激国会的故事真正来自于她的良知。Carol 是这本杂

志的灵魂人物,接下来的非凡故事就说明了这一点。以下是记者手记。

时间是1975 年3 月21 日,这是我从半个世纪的档案中发现的一个重要事实,虽然是偶然的。那天下午,我

的任务是采访国际电话电报ITT 公司的董事长Harold Geneen,他当时65 岁,采访内容是他公司的子公司

Hartford Fire Insurance 跌宕起伏、令人尴尬的命运。那天早上,我正无数次地翻阅Hartford 公司提交给康涅狄

格州的厚厚的年报,这份年报因其统计数字和封面颜色而被戏称为"黄色灾难"。然后我接到了一个电话是我认识的

一位ITT 公关人员打来的他说:"我想请你帮个忙",他说,"Geneen 认为你对他了如指掌,但他对你几乎一无所

知。所以他让我来挖掘一些信息。"他开门见山地说:"我决定,要得到我需要的东西,最简单的方法那就是直接问

你,但别把我暴露了。"

我笑了笑,讲述了我不复杂的生活细节:我在密苏里州一个名叫ColeCamp 的农村小镇长大,那里有1 千多

人口;我在密苏里大学获得了新闻学学位;我在爱荷华州Newton 市的Maytag 公司工作了两年,负责编辑一本

发给公司经销商的杂志;21 年前,我加入《财富》杂志,从一份初级工作做起,后晋升到开始采访像Geneen 这

样的人。这位公关人员高兴地走了,而我却在想,Geneen 当时是个备受争议的焦点,但作为一名管理者,他仍然

广受赞誉,他会如何利用他得到的新信息呢?我想,他会以一种老练的方式接受采访,找准时机,冷不丁地提到

我的背景。

几个小时后,我和一位《财富》杂志的记者兴致勃勃地走进Geneen 在公园大道的办公室。这位大老板从深

深的沙发里站了起来,他穿着一件过大的西装,以掩盖他是个小个子的事实。他和颜悦色地握了握手,然后突然

说道,"ColeCamp 的情况怎么样?"这就是所谓的老练、微妙、细微之处。当我们开始采访时,两名公关人员紧

紧地围着Geneen,我开始觉得他的另一个形象并不突出。他以了解ITT 业务的每一个细节而闻名。但在谈及

从来没听说过附表P,对Hartford 的准备金不足也一无所知。采访结束时,我知道我拿到了一些信息。我们的报

道《ITT's Disaster in Hartford》(1975 年5 月)阐述了这家保险公司错综复杂的问题。ITT 的一位审计师声称,投

资者了解准备金的复杂性。我认为这很难理解,于是用斜体写道:Harold Geneen 本人并不真正了解这些问题。

通往财富之路

我是如何达到可以这么说的自信程度的?正如我的一位编辑对他自己的评价:我是如何达到"足够缺乏谦逊"

的?当然,这就是我从ColeCamp 到在这本杂志工作50 多年的故事。我可以说,Maytag 公司为我奠定了基

础。我在新闻学院学习的时候就很崇拜《TIME》和《LIFE》这两本大杂志,我真的很想为TimeInc 公司工作。但

Maytag 让我对商业产生了兴趣,我对此永远心存感激。在Newton 市为数不多的单身男人中(我办公室里的一位

恶搞艺术家说:这里阅读的年轻人并不多),我和一位热衷于阅读《FORTUNE》杂志的人约会,这并没有什么坏

处。此外,我还读过《财富》杂志编辑的精彩演讲稿,这对我也没什么坏处。于是,我把《TIME》和《LIFE》杂

志的野心扩大到了《FORTUNE》杂志。

1953 年末,我去纽约度假,在时代公司面试了几次,结果让我终生体会到运气对找工作的重要性。我想成为

一名"研究助理",这是当时公司对记者的称呼,但在《TIME》和《LIFE》见到我的女士们都礼貌地把我打发走

了。我想,《财富》杂志的研究主管可能也会这么做。(至少,当我最终见到她时,她看了我一眼,好像看我不太适

合)。但我出现时,她正在休假,迎接我的是她的助理MaryJohnston。我们一见如故。

一个月后,我回到了Newton 市,Mary 来信说她现在有个空缺。她说,下次你来纽约的时候,希望能过去

看看。那真是个笑话!周四下班回家后,我收到了这封信,周五早上给她打了电话,周一《财富》杂志办公室开

门时,我已经在那里了。24 岁的我被录用了。

如果你们当中有数学倾向的人知道,我已经工作了将近52 年,现在已经76 岁,一定不会感到惊讶。也许你

们还会认为,你们不认识多少工作了50 年的人。大多数大学毕业生在20 岁出头就参加工作,最迟在65 岁退

休,而这并没有让你达到50 岁工龄。我到了65 岁还在继续工作。这可能意味着,我非常喜欢这里。不过,我女

而现在我们的价格是4.99 美元)。包括秘书和打字员在内,我们有大约80 名编辑人员。

在《财富》刊头的名人包括总编辑Hedley Donovan,他在十年后接替Henry Luce 成为时代公司的执行主

编(一位朋友给Donovan 写道:这一定就像当选摩西Moses 一样); William H. Whyte 是《财富》关于企业的

系列报道《The Organization Man》的作者,也是畅销书的作者;劳工作家Daniel Bell,后来成为著名的社会

学家;以及Charles J.V. Murphy,他为Windsor 温莎公爵撰写了回忆录,如果不是温莎公爵因"思想不够年轻"而

解雇了他,他也会为公爵夫人撰写回忆录。

著名摄影师WalkerEvans 也是公司员工。但他在《Let Us Now Praise Famous Men》一书中的合作者

James Agee 当时已经离开,著名作家Archibald MacLeis、Dwight Macdonald 和John Kenneth Galbraith

也离开了。还有一位校友是Alfred Winslow Jones,他没有成为《财富》作家中的明星,但后来以A.W. Jones

的身份成立了一家对冲基金,开创了一个资产高达1 万亿美元的行业。我在1960 年代写过一篇关于Jones 的文

章,当时他还默默无闻,而这篇文章却让他声名鹊起。

这些编辑和作家有一个共同的特点:他们都是男性。在整个Luce 帝国,人们都认为是男人写作,女人作为记

者和事实核查员协助他们工作,当然工资较低。但也有极少数例外:我来的时候,《财富》有Katharine Hamill,

当时她头发花白,写了很多出色的报道,这些报道经常涉及我称之为"Soft"的话题,比如"作为投资者的女性"。与

此同时,关于总体职责分工,时代公司的女性们并没有反叛,在我的印象中,甚至没有太多的闲言碎语。事情就

是这样。

我当然没有心情反抗。从来到《财富》杂志的那一刻起,我就爱上了这份工作。我知道自己对商业几乎是一

窍不通,但我对自己所学到的东西充满信心。与我共事的人都很棒,包括我们令人印象深刻、引人入胜的总编辑

Donovan。

的确,时代公司这个家长式杂志大卖场的一切都让我兴奋不已。第一天,我参观了Morgue(停尸房),这是对

图书馆最贴切的名字,里面存放着大量米黄色的可扩展文件夹,按主题、人物和公司分类,里面塞满了数以百万

将),你就可以在去Morgue 的时候偷看一眼。事实上,我经常听说Morgue 正在清理无用的档案。然后我去看看

Homer 舅舅,他的档案还在那里。

从1954 年到1962 年,在杂志社工作的头八年里,我做过三份不同的工作。第一份工作是在我们称之为'书

后'的部门(现已被删除)工作。在为其中一个部门《商业新闻》(Businessmen in the News)报道一个关于空调公司

负责人的项目时,我从一位编辑那里得知,利润比销售额更重要。哇我们做的关于企业家的短篇报道让我认识了

一些人物,比如Howard Head,他是一位固执的工程师,用打牌赢来的奖金资助他的Head 滑雪公司

(HeadSkiCo.)。偶尔,我也会制作"超级封面":正对着一页文字的CEO 整版照片。

还有《Products and Processes》。事实上,我在《财富》杂志的第一个任务就是参加一个关于新型氯杀菌剂

的新闻午宴。我在上班的第一天就给父母写信,谈到即将举行的活动,我说:凭借我在杀菌剂方面的广泛背景,

我知道我一定会在午餐会上大出风头。(事实证明,我的母亲也许比我更惊讶于她唯一孩子的冒险经历,她保存了

我的每一封信)。

职业生涯早期,准确(Accuracy)的重要性深深烙印在我的脑海中。

我在给家里的信中说,我为图片说明中可

能出现的错误感到'非常担心',我说:"他们的准确性给你留下了深刻印象,当遇到这样的事情时,你就几乎要病

倒了"。幸好,那个可怕的错误没有出现,

但我从未从错误焦虑中恢复过来。我想我记得我在文章中犯过的每一个

错误

,稍后我还会提到一个特别尴尬的错误。

相当精明的交易

我在《财富》工作初期的另一个里程碑是进入股票市场。我不记得在ColeCamp 时,我们对股票有多少了

解。在极少数情况下,当我的家人谈论生意时,话题都是堪萨斯城的老板Pendergast,以及他对我父亲的小型砂

石公司的潜在威胁。但在Maytag,我学到了一些市场知识,1954 年我来到《财富》,决心成为一名投资者,并

追求我的一个目标,即我们撰写的公司股票会继续表现良好。但第一天我就发现,在有关公司的文章送达订户一

个月后,我们才可以投资该公司。我顿时凉了半截。

资162.50 美元,扣除佣金后获利62 美元。我在一封家信中向自己表示祝贺,称这次买卖是一笔'相当精明的交易

'。

经过两年短篇项目的锻炼,我于1956 年晋升到大型专题项目中:撰写杂志中间章节。这意味着我被指派与一

位作家一起,用长达两个月甚至更长的时间来撰写一篇报道,必要时还要出差,这种情况经常发生。最重要的

是,这项工作要求每位研究人员适应每位作家的工作风格。有一位叫Bob Sheehan 的作家,性格温和,喜欢让他

的研究员坐在他身边(有时一坐就到深夜,而你的晚餐计划也泡汤了),而他自己则绞尽脑汁想出下一个句子。

另一位作家John McDonald 撰写了Alfred P. Sloan 的自传《我在通用汽车的岁月》(My Years With

General Motors)以及《Strategy in Poker,Business & War》等著名故事,他白天很少来办公室。相反,他时不

时会带研究人员去赛马场,事实上,他还把我的一位密友Nancy Bryan 培养成了一名出色的盘口分析师。与此同

时,我们著名的首席经济学家Sandy Parker 从不在任何时间来办公室,因为他患有恐旷症,除了经常光顾附近的

高档餐厅外,很少离开他在东区的公寓。如果你和Sandy 一起工作,你就得去他的公寓,或者吃一顿高价午餐。

财富杂志让撰稿人和研究人员一起出差的做法一直持续到1980 年代初,当时该杂志开始认真考虑削减成本,

让撰稿人单枪匹马出差,一起出差至少促成了一桩婚姻,谁也不知道还发生了什么浪漫的事情。我加入杂志社

时,性骚扰这个词离发明还有几十年。尽管如此,我们还是有一位已婚作家在研究人员中臭名昭著,因为他的工

作风格驱使他,似乎要对每一位与他同行的研究人员下手。我们研究人员之间讨论了如何应对这个问题。轮到我

时,我的反应是给他一巴掌。不知怎的,他终于走出了那段创伤,写出了一篇一流的报道,标题我就省略了。

1956 年,我与Bob Sheehan 合作制作了一个关于IBM 的大型专题,这是另一个令人难忘的时刻。一开始,

我们在曼哈顿的Laurent 餐厅会见了公司的首席公关Ted Rowe,计划采访Thomas Watsons 家族的长辈和晚

辈,以及其他高管。在谈到时年82 岁的老沃森时,Rowe 显得有些紧张。然后,他突然被叫去接电话。回来后他

说:"沃森先生去世了。我想这意味着你们不想继续报道了。"恰恰相反,这让他更想继续下去。

几周后,当我们回顾当时42 岁的小沃森的照片时,我们发现他英俊潇洒的五官被勾勒出来了。我记得总编辑

在IBM 经历四任管理层之后,我写了几篇关于这个偶像级企业从辉煌走向衰落的报道。其中一篇报道

《IBM's Big Blues》(1987 年1 月19 日)的开头引用了当时新任CEO 的一句话,这句话后来显得十分凄凉:第六

任CEO-John Akers 说:"IBM 公司只有六位CEO。我希望,当我的任期结束时,人们在回首往事时会说:'他理

应名列其中'"。这个雄心壮志最终破灭了。1992 年结束时,我直言不讳地写道:"但他没有完成这个任务。现在看

来已经是永恒的八年,他根本没有完成任务《King John Wears an Uneasy Crown》(1993 年1 月11 日)。1 月

26 日,Akers 被董事会赶下了台。

1958 年,在专题部门经过两年快乐工作后,我被晋升为Mary Johnston 的助理,她被任命为研究部主管。

Mary 对数字的兴趣比我小,她让我负责监督我们新推出的、广受欢迎的《财富》500 强的数据收集工作。我们在

1955 年就开始发布我们的榜单,实际上我在其中的一些数据收集工作中扮演了客串角色。但我们当时并没有意识

到,我们正在建立世界上最伟大的品牌之一。但我们很快就发现了,1957 年,当我开始密切关注这份榜单时,我

们已经把它当做黄金来对待了。对我来说,编制500 强是一门会计速成课程,我一下子就喜欢上了这门学科。

作为研究部副主任,我的另一项职责就是阅读为作家们打印好的笔记副本,这些笔记无穷无尽。我只对其中

的一件事有清晰的记忆,这件事是1961 年为华尔街系列报道所做的笔录。在采访Kidder Peabody 公司的副总裁

比尔鲁安时,我们的作者问:"证券分析师要想成为优秀的分析师,是否必须常驻纽约"。BillRuane 说:"我不这

么认为。我认识的最好的分析师就住在奥马哈"。笔录中没有说明我们的报道小组是否问过这位楷模是谁。但我把

Ruane 的话牢牢记在心里,想着也许有一天我会知道。

投资专栏

在《华尔街》系列报道的中期,我遇到了一件令人震惊的事。我被叫到总编辑诺Duncan Norton-Taylor 的

办公室,他说想提拔我为撰稿人。他说,我的第一项任务就是为这个系列写一篇文章(1962 年9 月《You May Be

Missing a Bet in Bonds》)。Duncan 接着说,系列报道结束后,我们将开辟一个投资专栏,我将成为该专栏的

固定作者之一。

股票市场的兴趣(不过他可能不知道Webb & Knapp 公司)。是否也有一些政治正确在起作用?也许有一点:多年

后,我看到一份备忘录,他在其中告诉Donovan(当时是Luce 的副手),我将成为新的《个人投资》(Personal

Investing)专栏的作者之一。上面说我写得很清楚,可以学习写作风格。顺便说一句,专栏有个女性名字也无妨。

《投资》专栏始于1963 年1 月,这对我来说是一个挑战,因为我必须同时掌握写作和股市两方面的知识。在

一些话题上,我天真地令人难忘。在采访专家Franz Pick 有关黄金股票的问题时,当我得知美国公民在法律上被

禁止购买黄金,但他们还是想方设法购买黄金时,我表示非常惊讶。Pick 问道:你是什么人?精神处女?

《投资》专栏还要求我时不时写一些关于期货的文章。我认为我不应该对自己毫无经验的东西发表意见,所

以我在美林公司开了一个大宗商品账户。

起初我赚了些小钱。但这是发生在我身上最糟糕的事情,因为这让我觉

得我知道自己在做什么。然后在1967 年,我突然卖空了白银,一口气赔掉了13176 美元,相当于75%年薪!

但也有一线希望。27 年后,当Hillary Clinton 在大宗商品上的获胜经历名声大噪时,我写了一篇文章,题为

《Confessions of a Female Commodities Speculator》(1994 年5 月2 日),对她和我进行了嘲讽。我还写

道:在我失败之后,我加入了商品匿名者协会,事实上,从那以后我再也没有接近过商品合约。

我写的影响最大的投资文章可能是《The Jones Nobody Keeps Up With》(1966 年4 月),描述了我们曾经

的作家A.W. Jones 经营的对冲基金。一位华尔街的朋友向我介绍了Jones,他是一位学者,有时还很浮夸,令他

满意的是,他在很大程度上躲过了媒体的关注。但我第一次去采访Jones 的律师Lester Kissel 时,并没有真正理

解对冲。Kissel 轻描淡写地给了我一个解释,而我却说出了一句对我的记者生涯很有帮助的话:"对不起,我知道

我应该理解这一点,但我还是不明白。你能再解释一遍吗?"后来,Kissel 告诉我的一位朋友,他当时就担心,

Jones 的套期保值和杠杆技巧即将在报刊上得到详尽的描述。事实上,在我们的报道刊出后,华尔街所有想模仿

Jones 的人都把我们的报道当作非官方的招股说明书。直到今天,我们还收到许多索取这篇文章副本的请求。

在这篇报道的另一篇后记中,Jones 给了我一份工作。我拒绝了,因为我认为自己适合做商业记者,而不是华

尔街记者。再后来,我从《投资》专栏中抽身出来,做了两篇关于证券交易委员会SEC 的重要报道后,我又接到

进入巴菲特朋友圈

之前我提到过,我在A.W. Jones 的文章中犯过的一个特别尴尬的错误。在提到当时存在的其他几家对冲基金

和投资合伙公司时,我把奥马哈的"巴菲特合伙公司"(Buffett Partnership)列为其中之一。我当时特别懊恼,因为

我的丈夫John Loomis,在1965 年才认识了当时还不出名的沃伦巴菲特。John 当时是华尔街一家名为Faulkner

Dawkins & Sullivan 公司的机构推销员,他在媒体上看到了关于巴菲特的报道,认为自己应该给巴菲特打个推销

电话。我一直很惊讶,沃伦的投资点子从来都不是从证券销售员那里得来的,他竟然接见了John。但他真的做到

了,而且他们相处得很好。John 提到我在《财富》杂志工作,巴菲特觉得这很有趣。

他曾说过,如果不选择投

资,他可能会成为一名记者。

John 从奥马哈回来时说:我想我刚遇到了全美最聪明的投资者。我立刻回忆起了以前的采访笔记,里面写着

全美最好的分析师就住在奥马哈,于是说:哦,那一定是Bill Ruane 说的那个人。然后在1966 年年底,沃伦邀

请John 和我到纽约与他和他的妻子Susie 共进午餐。那时,我第一次看到了巴菲特夫妇的风采。Susie 是因为她

美丽体贴的精神(她在去年去世了)。而沃伦是因为他的才华。我意识到,他知道我所想知道的一切关于商业的事

情,而且他认为我是一个对学习异常感兴趣的人。沃伦给John 和我留下了深刻的印象,我们很快就买了他的公司

伯克希尔哈撒韦公司的股票(我们最低的购买成本是173 美元),并因此而受益于其价格的大幅上涨(最近涨到了8.3

万美元)。除了John 在1965 年做的一笔交易外,我们从未卖出过一股股票。

自1960 年代以来,沃伦和我分享了许多商业、新闻和社会经验。我们经常打桥牌(主要是在网上),我还是

Susan Thompson Buffett 基金会董事会成员。近30 年来,我一直负责编辑他在伯克希尔年度报告中的董事长的

信。我们还讨论了很久关于合作出书的事,并由我来编辑他写的东西,但因为他不想做这件事而放弃了这个计

划。作为一名商业作家,我从他那里学到了很多东西,包括保险会计方面的知识,这让我意识到Harold Geneen

并不完全了解保险会计。(我还学到了一些荒谬无用的事实。沃伦曾问我:你知道吗,'abracadabra'[一种巫术咒

语]是唯一一个可以在键盘左侧打出的11 个字母的单词。)

他有耐心无限期地持有数十亿现金(目前为450 亿美元),直到合适的机会出现。

由于本杂志能够识别有价值的撰稿人,沃伦撰写了(或者我们根据他的信件和演讲改编)六篇《财富》文章。其

中一篇发表于1999 年11 月22 日,就在泡沫破灭前几个月,文章认为投资者应该降低预期,而现在每个人都降

低了预期。沃伦在《财富》杂志上发表的最后一篇文章《America's Growing Trade Deficit Is Selling the

Nation Out From Under Us》(2003 年11 月10 日),先知先觉地对今天才引起普遍警觉的经济问题表示担忧。

与此同时,我还要应对一个棘手的挑战,那就是报道一位著名的朋友,而我恰好也持有他的股票。你是怎么

做到的?另一方面,如果你是商业作家,对这位朋友的了解比你的任何竞争对手都多,你怎么能不写呢?

为了回答这些问题,我一直没有撰写关于沃伦和伯克希尔的大篇幅文章,除非是在对杂志有无可辩驳的意义

的情况下,这样的情况已经有四次了。在这些情况下,我认为:(a)确实有一个故事没有被报道过(鉴于关于沃伦的

报道已经很多,这很不寻常);(b)由于我对《财富》的情况非常了解,我可能会比其他《财富》作者写得更好。这

四篇文章中的最后一篇是《The Value Machine》(2001 年2 月19 日),它是我们2001 年《最受尊敬的公司》系

列文章的一部分,主要讲述巴菲特是如何大力购买公司而不是股票。当然,在所有这些文章中,我都特别注明了

我是沃伦的朋友,也是伯克希尔的股东。

轻浮的史密斯小姑娘

1960 年代末和1970 年代初,我在《财富》杂志从《投资》专栏晋升到专题报道,总的来说,我成长为一名

作家,尤其是一名专门从事财经报道的作家,而且经常是(负面的)"哦,真遗憾!"的报道(相反的类型的报道是"

哦,真神奇!")。不过,作为特稿作家,我很难一蹴而就。1965 年,我从《投资》专栏中抽身出来,写了一篇

《Should Companies Promote Their Own Stocks?》(12 月刊),结果糟糕透了。

不过,从那篇报道中,我意识到自己的报道水平还远远不够,于是我变成了一个信息迷,一心想从采访和文

件中挖掘出每一个事实。我从未见过我不喜欢的文件:遗嘱、私人出版的书籍、yellow perils(欧美对亚裔的偏见

用语)、各种SEC 文件。

这就是为什么我的一位执行主编把我称之为"办公室的有毒废物垃圾场"。不可避免的是,

员打电话给纽约经济俱乐部,说我将作为《财富》的代表出席即将在Waldorf 举行的晚宴。她立即被告知"女性不

能参加"。这让我和俱乐部的执行董事Dwight Eckerman 通了电话。他说俱乐部不想让"任何轻浮的史密斯小姑娘

来参加免费晚宴,并有机会与1200 名打着黑色领带的男士共度良宵"。我开玩笑说,我未曾去过史密斯,他就让

我来了。但事实上,我开始了一场漫长的反对俱乐部的运动,写了两年愤慨的投诉信,最终打了一场败诉的官

司,这促成了俱乐部最终决定向女性开放:记者、客人和会员。

如果说我总体上躲过了歧视,那么我对另一种压力却深有体会:努力平衡事业与家庭。到1967 年,我有了结

婚7 年的丈夫、3 岁的女儿、刚满周岁的儿子、郊区的房子,还有一份经常让我工作到深夜的工作。我常说,似乎

没有什么事情是可以完成的:我的故事还没写完(我很难在最后期限前完成),我的孩子还没长大,我的房子当然也

没完工。不过,我要高度赞扬《财富》的先行者:1968 年,早在人们开始讨论母亲的弹性工作时间之前,我的总

编辑Lou Banks 就允许我开始在夏天请假在家。当然,我的孩子们已经长大成人,顺便说一句,他们似乎也"长大

成人"了,但我仍然会请额外的假。

误解JohnReed

无论如何,我想我在1960 年代的工作还算顺利,因为在那个年代末期,我被选为编辑委员会成员,这是《财

富》的一个特殊机构(如今已不复存在),主要是为了向那些不屑于当编辑的优秀作家致敬,授予他们一个崇高的头

衔。我之所以能获得这个头衔,是因为当时华尔街正因后台问题而陷入困境,而我成了这方面的指定主攻手。在

《Big Board, Big Volume, Big Trouble》(1968 年5 月)一文中,我描述了纽交所在处理交易量方面(日均1200

万股)遇到的难以克服的困难!但到目前为止,今年的日均交易量为16 亿股。

在撰写另一篇华尔街报道《The Unbelievable Last Months of Hayden, Stone》(1971 年1 月)时,我第一

次见到了桑迪威尔Sandy Weill。他当时很瘦(看看他的照片就知道了),从那时起,我就一直密切关注着他,历经

风雨。据我统计,我写过15 篇文章,有长有短,其中Weill 都是主角或主要角色。作为主角,他从未真正改变

过:他不受传统的束缚,就像我们在封面上说的那样,"不惜一切代价"。

司演变成旅行者公司Travelers,最后又演变成花旗集团Citigroup。

就好像我们都是沿着不同的台阶爬上高塔一样,突然间我开始报道这对奇特的联席CEO 夫妇:Weill 和花旗

银行的John Reed,这是我多年来一直报道的另一个人。这并不是说我有多敏锐:我在1980 年的一篇封面文章

《Citicorp's Rocky Affair With the Consumer》(3 月24 日花旗与消费者的情缘)中说过,他几乎没有机会成为

CEO。Reed 在35 岁接手一项重要工作时,我还写道,"看上去,他可能永远都只有12 岁左右"。Reed 并不喜欢

这个评论。即便如此,他还是把我保留在了他的接见名单上(他的清教徒伦理告诉他,玩公关游戏似乎不太好)。不

过,他对任何采访都非常珍惜,因为他是记者的宠儿:既能智性有趣,又能坦诚相待。

好吧,这有点言过其实了。1991 年,当我不情愿地问Reed,他与花旗银行一名空姐的绯闻是否属实时,他

选择了不回答。三年后,他和这位空姐结婚了。同时,在业务方面,Reed 作为一个有远见的人有巨大的优势,但

作为一个管理者却有很多不足之处。2000 年,当他与精明强干的Weill 摊牌时,最终Weill 胜出。

恐吓者

追溯到1970 年代初,我写过两篇引起特别关注的文章。一篇是《How the Terrible Two-Tier Market Came

to Wall Street》(1973 年7 月),文章暗示,漂亮50 股票不可能继续在市场上飙升。但事实并不像我希望的那样

有力。另一篇文章是《An Annual Report for the Federal Government》(1973 年5 月),它将华盛顿的仙境般

的数字变成了企业报告的格式。两年后,由于这篇文章,财政部长Bill Simon 和安达信(Arthur Andersen)的负责

人Harvey Kapnick 成立了一个咨询委员会,我也曾是该委员会的成员,并发布了美国国家的年度报告,该报告至

今仍在出版。毫无疑问,该报告的读者数量远远低于农业部的农作物统计数据。但要说明的是,截至2004 年9 月

底,美国的资产为2370 亿美元,负债为4.4 万亿美元。

另一篇1970 年代的文章《The Three-Year Deadline at David's Bank》(1977 年7 月)让我了解了大通银行

时任CEO-David Rockefeller 的故事。在曼哈顿市中心的大通办公室采访他时,我有点不知所措:我的对面坐着

的是John Rockefeller 的孙子,墙上挂着现代艺术博物馆的虚拟展厅。在我的采访过程中,大通银行的一些高管

能脸色苍白。Dan 说:我觉得你一点也不害怕。我们出版的故事里有Rockefeller 的"我吓到你了吗?",但没有我

的答案。

女性站起来了

1970 年代,就在这些故事不断涌现的同时,《财富》杂志也发生了巨大的变化。其中之一就是女性在员工中

的角色。我们当时的总编辑Lou Banks 一直致力于描写这方面的进步:他在1968 年底写道,在过去的12 个月

里,我们的女编辑作家人数增加了200%,即从一个(我)增加到三个。但事实是,《时代》公司的大部分女记者都

知道自己是二等公民,已经到了叛变的地步。1970 年初,《新闻周刊》的女记者们向联邦平等就业机会委员会提

出了歧视投诉。

《财富》的一位员工朋友Marion Buhagiar 很快走进我的办公室,关上门,当我惊讶地坐在那里时,她告诉

我,时代公司也在酝酿法律诉讼。她请求我给予支持。但在我们交谈的过程中,我开始怀疑,是否应该在事情变

得像诉讼那样严重之前,多花些精力与管理层进行谈判,我从Marion 那里了解到,这方面的工作很少。那天晚

上,在Greenwich Village 的一次妇女会议上,我提出了同样的观点。我受到了冷眼。这列火车准备驶离车站。

1970 年5 月,纽约州总检察长根据《时代》公司女性起草的一份诉状,以性别歧视为由起诉了该公司旗下的杂

志。

《时代》公司的管理层感到震惊和愤怒,但也对听证会的想法深恶痛绝,最终正式承诺不再采取歧视行为,

并向女性开放所有工作岗位。每家杂志社也都做出了具体的改变,旨在创造公平的竞争环境。《财富》杂志开始实

施一项培训女性作家的计划,并将一些资深研究人员提升为"助理编辑",而在此之前,"助理编辑"只是一个作家的

头衔。在我认为具有特殊经济价值的一项改革中,对文章做出"实质性贡献"的研究人员(几乎所有研究人员都做出

了贡献)都会获得一个信用额度。如果你看看本期文章的栏目底部,就会发现许多信用栏,你就会知道它们是1970

年妇女反抗的结果。

男人加入了进来

《华尔街日报》的一位朋友告诉我,当我和Alex 穿过新闻编辑室时,人们都转过头来,意识到我是团队中资历最

老的成员,而不仅仅是年龄。

Mary Johnston 是一位很会挑选新闻人才的人,她在1970 年代聘用了五位研究员,这些人后来都成为了

《财富》杂志的执行主编或他们的首席副手,其中只有一位女性Ann Morrison。今天呢?女性比男性更难成为该

杂志的高级编辑吗?从统计数据来看,我认为是的。但是,当作家们讨论这个问题时,我觉得女性在被聘用或取

得成功方面并没有遇到制度上的障碍。正如《财富》前助理总编辑Wyndham Robertson 所说:如果猩猩会写

作,我们就会雇用它。Robertson 是第一位担任《财富》助理总编辑的女性。

1970 年代,《财富》杂志另一个引人入胜的事件是高层管理者将杂志从月刊改为双周刊。这个想法在Luce 去

世前,即1967 年就已经提出。但随着1970 年代的到来,《财富》的业务部门开始坚持要求改版,认为这将提高

杂志的盈利能力(当时的盈利能力尚可,但不稳定),并加强其竞争地位。

《时代》公司主编Hedley Donovan 本人开始认为,在繁忙的商业世界中,《财富》月刊的大篇幅、全景式

报道让人觉得难以驾驭,容易被搁置。为了显得更平易近人,我们在1972 年缩小了杂志的版面,并增加了更多的

短篇文章。但Donovan 仍在思考,是否有必要进行更深层次的变革,尤其是他的朋友们承认他们并不经常阅读

《财富》杂志。

包括我在内的大多数编辑和资深撰稿人都反对双周刊。记者像我们所报道的商人一样,不欢迎大规模的变

革。在1977 年的一次编辑委员会会议上,我说我试图把双周刊的决定当作一个商业问题来考虑。我称其为"一个

风险/回报的决定,在这个决定中,我们要么玩双倍,要么什么都不玩"。但我心里一直在想,从根本上说,我们在

讨论的是杀死一本杂志这一非常悲惨的事情。是的,会有一本新的《财富》,但无论双周刊有多好(它变得非常出

色),但我在1954 年踏入工作时的那本杂志,我们称之为旧《财富》,都会死去。

不过,这是另一列准备出站的火车。1977 年年底的一个晚上,我当时和现在的偶像Donovan,将在员工聚

会上宣布双周刊的发行,我在办公室附近闲逛,收拾东西准备回家写一篇国际纸业的报道。当我终于来到34 楼的

三页长文,如《AT&T Has No Clothes》(1996 年2 月5 日)。但双周刊继续刊登长篇深入研究的文章(尽管数量

较少),而在大多数情况下,这也是我一直在写的。比如《The Leaning Tower of Sears》(1979 年7 月2 日)。和

我一起写这篇报道的记者是一个叫Rik Kirkland 的28 岁年轻人,他后来成了我的第九任总编辑。在为1982 年7

月12 日刊撰写《The Madness of Executive Compensation》这篇报道时(注意是1982 年),我希望自己能帮助

扭转贪婪的风潮。我们都知道效果会如何。

1982 年,我还写下了我众多报道中的第一篇--《Behind the Profits Glow at Aetna》(11 月15 日),揭露了

一些公司为显示他们并不真正拥有的收益而玩弄的阴谋诡计。撰写Aetna 这篇文章,是因为我看到了该公司年报

中的一个脚注,这篇文章引发了SEC 的调查,迫使该公司重述其收益。接下来是两篇关于美国运通保险子公司的

文章:《How Fireman's Fund Stoked Its Profits》(1983 年11 月28 日)和《The Earnings Magic at American

Express》(1984 年6 月25 日)。其中第二篇文章是一封寄给我的装在消防员基金信封的匿名信的结果,引起了美

国运通CEO-Jim Robinson 的特别关注。他和一大帮人试图说服我但没有成功,他们说消防员基金在1980-83 年

期间报告的可观的不断增长的收益完全没有问题,但当时它们的利润确实在萎缩。

在Robinson 派出的使者中,有Willkie Farr & Gallagher 律师事务所的律师Kenneth Bialkin,我认识他的

时候,他两岁的女儿和我一起在曼哈顿的游乐场荡秋千。在那篇文章中,我引用Ken 的话说:"如果你告诉我,

在任何情况下,管理层想要平滑他们的业绩、调整风险水平、平滑准备金,或将数字从一个时期挪到到另一个

时期都是不恰当的,如果你告诉我,在任何情况下这都是不合法的,我会告诉你,你不了解美国商业的运作方

式。"(如今,Ken 在Skadden Arps Slate Meagher & Flom 工作,是为AIG 前CEO-Hank Greenberg 工作

的三名首席律师之一)。

问题是,我确实了解美国的商业是如何运作的,而且我不喜欢这种方式。因此,我一直在关注我能发现的任

何不当行为。《The $600 Million Cigarette Scam》(1989 年12 月4 日)讲述了"trade-loading"的故事。又称"

channel-stuffing "(渠道压货),即诱导批发商在本季度采购下个季度自然会购买的产品。不过,由CEO-Lou

数,两个小时内抽了九支烟!这一记者无法抗拒的事实被写进了报道。后来,RJR 公司的公关部主管Dave Kalis

递给我一句话,我认为他是在恭维我(他甚至可能是真心的):Jim 通常不会抽那么多烟。我想你可能没有意识到你

的采访会给他带来多大的压力。

我记得在RJR 的报道发表后不久,我接到了一位朋友的电话,他刚从百时美施贵宝公司(Bristol-Myers

Squibb)的高级职位上退休。他说:"你在文章中所说的关于渠道压货的愚蠢之举都是真的。"它不是良心的,是一

种几乎不可能改掉的习惯,就像吸食毒品一样。但我要告诉你,下一次,当某些销售机构需要通过渠道压货来实

现利润时,我敢打赌,他们一定会这么做。"结果......14 年后的2003 年,百时美被揭露多年来一直在渠道上做手

脚。公司因此被SEC 罚款1.5 亿美元,并根据司法部的延期起诉协议向股东支付3 亿美元。

1990 年代中期,

我曾与通用电气公司的Jack Welch 就"managed earnings"(管理收益)问题争论不休

,他在

很多方面都令我钦佩。当我们坐在洛克菲勒中心通用电气大厦顶层附近的一间会议室里时,我告诉Jack,我认为

通用电气众所周知的"平滑"收益的做法非常糟糕。他用他那高亢沙哑的声音说,他完全不同意。他问道:"除非通

用电气的收益可以预测,否则哪个投资者会愿意购买这样的企业集团呢?"我们俩谁也不肯让步。

作为题外话,我想报告一下我与Jack 的另一次轻松的争论。1999 年的一天,我和丈夫正在海岛度假,我从

当时的执行主编John Huey 那里得知,Welch 即将打电话给我,抗议我们计划对通用电气在《财富》500 强中的

行业排名进行调整。在此之前,我们一直将通用电气归类为一家电气设备公司;由于其收入构成发生了变化,我

们现在计划将其列为一家多元化金融服务公司。懦夫Huey 告诉Jack,我们只是在遵循"Carol 的规则",只有我能

改变这些规则,这简直是胡说八道。

尽管如此,Jack 还是打来了电话,并提出了一个热切的论点"你怎么能这么做?"。我问道,"你为什么这么在

乎?"。他回答说,"因为如果年轻工程师认为通用电气是一家金融服务公司,他们就不会再愿意为它工作了"。我

的脑海中浮现出一幅滑稽的画面:一个Purdue 大学工程系的学生去图书馆,看到《财富》杂志把通用电气归入金

融服务行业,于是大喊:我万万不会去这家公司工作!事实上,

Jack 讨厌这种变化可能是因为他知道金融服务公

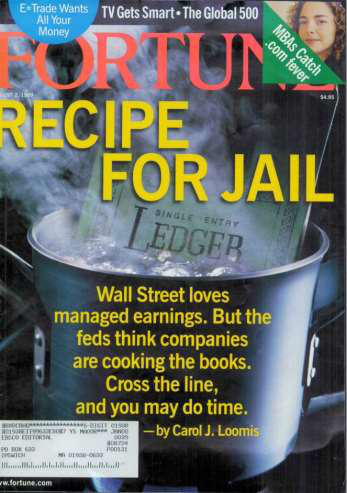

的一个很好的描述。当时已经发生了很多大丑闻:Cendant、Rite Aid、Waste Management、Sunbeam、

McKesson HBOC,但还没有与这些丑闻有关的人锒铛入狱。事实上,为了在CEO 重罪犯表格中列出一些名单,

我不得不去选择一些小公司。但我文章的前两句话是这样说的:"现在,在某家《财富》500 强公司的某个层级

中,一名员工,可能是高层也可能是受雇于他的人的帮助下,正在实施会计欺诈。最终,这一罪行将被揭露,并

使公司股东损失数亿美元"。很明显,我在成本方面犯了错误。我应该说"数十亿美元",因为这是即将浮出水面的

丑闻的代价:安然Enron、世通WorldCom、HealthSouth、Adelphia。除此之外,我对这些句子(以及后面的

句子)的正确性感觉良好。我还感到满意的是,我们的美术和摄影人员为这篇报道制作了一个强有力的封面。封面

上有一口又大又重冒着气的沸水锅,一本灰色的记账本在锅里正被煮烂。封面写着"做假账",以及"越过底线,你

可能会坐牢"。今天,我办公室的墙上就挂着这个封面的复制品,俯瞰着有毒废料。

回想起来,有些读者从未见过那个封面。那是互联网泡沫的年代,在《财富》的大厅里放着一个与之竞争的

杂志封面,标题是《.COM FEVER》。这个版本的封面是一个哈佛大学的MBA 沿着铁轨大步流星地走着。我一直

不太明白这个形象,难道他要跳上一列货运火车?你知道吗?最后我的编辑们决定,《财富》将有史以来第二次采

用不同版本的封面,在这种情况下,意味着报摊买家将得到互联网版封面的杂志,而订阅户将得到大锅版封面的

杂志。对于那些错过了第一次封面的读者来说,它就在页面最顶部。

当然,非理性繁荣并不局限于网络世界。蓝筹股也有其愚蠢之处。一段时间以来,我一直想写一篇报道,抨

击大公司可以年复一年地实现15%的盈利增长这一观点。令我困惑的是,我无法让主编Huey 对这篇报道感兴

趣,他是一位出色的记者,对故事有着超强的敏感度。2001 年初,John 升任FORTUNE/Money 集团的编辑,

Rik Kirkland 成为《财富》的执行主编,情况发生了变化。Rik 很快就安排了这篇报道,并以《The 15%

Delusion》(2001 年2 月5 日)为题刊登。这里有一点不谦虚:Mattel 公司CEO-Bob Eckert 称这篇文章为"我有

史以来最喜欢的商业文章"。那么Huey 的不情愿呢?我最终听说,他基本上不同意我的观点,而是认为Welch 和

时代公司的Don Logan 等真正有效的管理者,能够以某种方式保持15%的增长。当被问及他现在的想法时,编

文件在那时终于尘封了),只是取回它们需要时间。1998 年的一天,我打电话询问有关AIG 公司的档案,接电话

的图书管理员先是沉默,然后说"我会再联系你"。接下来打来电话的是图书馆馆长,她非常尴尬地承认,所有的公

司档案,这一无价的资源,都在他们的仓库里被烧毁了,而她不知何故还没有来得及告诉《财富》的员工这一损

失。那天,我可能流了几滴眼泪(就像我现在写这篇文章一样)。幸运的是,生平文件没有被烧毁,直到今天我还在

使用它们。

毒药

如果你们允许我夸大其词的话,我想说的是,将Morgue 的文件转移到数据仓库的做法与1989 年发生在时

代公司杂志社身上的事情相似。当时,Gulf & Western 公司的Marty Davis 试图接管时代公司,而作为辩护,我

们则迅速推进了与Warner 通讯公司的合并计划,后者由高薪聘请的Steve Ross 领导。在这一结果尚存疑问时,

时任时代公司总编辑的Jason McManus 为包括我在内的十几位公司资深作家举办了一次午餐会。他满意地报告

说,Davis 似乎会被击退。他问我们的想法。我表达了一个我知道大楼里许多人都赞同的观点,我说我不希望看到

杂志社被推到任何一家庞大公司的内部。我补充了一个具体的担忧:《财富》杂志的情况比其他杂志更糟糕,因为

我们写的是关于商业的文章,需要在言论上避免冲突。公司涉足的任何新业务都会给我们带来问题。

也许是注意到了这一点,但肯定没有采纳。随着1989 年时代华纳公司的成立,杂志从老公司的首要位置变成

了新公司的地下仓库。因此,如今Carl Icahn 希望将出版业务,即时代公司分拆成一家独立的公司。我当然不愿

意看到这样的企业由Icahn 来经营,我是在写TWA 环球航空公司的故事《The Comeuppance of Carl Icahn》

(1986 年2 月17 日)时认识他的。任何能把标准航空食品变成劣质食品的人,都不是你想要的管理杂志的人。但

他关于成立一家独立出版公司的想法?我投他一票!

尽管我不能抱怨1989 年的合并对我的工作有任何影响,但我还是这么说。我曾两次写过关于有线电视公司

John Malone 的尖刻文章《The Enrichment of John Malone》(1993 年11 月15 日)《High Noon for John

Malone》(1997 年1 月13 日)。这些文章不仅把我带进了时代华纳的有线电视社区,还让我向一个控制着时代华

个工作日完成这一期报道,每个人都知道我们的报道必须完美无缺。不出所料,我的任务是研究合并后公司的财

务前景。一开始,我对这个问题没有任何看法。但我还是采取了预防措施,请Huey 向我保证,在这个项目中没

有任何禁区。他保证了。

当我们在最后一周的周五结束该报道时,标题是《AOL+TWX=?》(2000 年2 月7 日)但下面的副标题却给

了我们致命一击:"算一算,你可能会想,这家公司给投资者带来的长期年化回报率是否能超过国债"。我的编辑

Tim Smith 为这篇文章的最后两句话想出了恰如其分的结束语,谈到了合并后的公司要使其2800 亿美元的市值增

长将面临的巨大困难:这就像把一块巨石推上阿尔卑斯山。如果需要提示的话,8 月底的市值为830 亿美元。(在

合并当日十年期国债的年回报率为6.5%,而且国债价格也随之飙升,而时代华纳的股价则下跌了60%)。

有人问我,写这个故事是不是很艰难。是的,从努力工作的意义上说是艰难的。但是,我在论证我的结论时

没有任何保留,我的结论是:这次合并正走向麻烦。我想,对于一个希望在公司工作的年轻作家来说,这项任务

可能会非常艰巨。但我知道,我可以说出我的想法,而且肯定不会被解雇。想想报纸的标题:时代华纳解雇了抨

击合并的资深财富撰稿人。不,这是不可能的。不过,让人普遍感到惊讶的是,我们在写作中竟然如此无拘无

束。迪斯尼的Michael Eisner 对Huey 说:我一直认为,你们公司所有关于编辑独立性的说法都是胡扯。现在我

明白了,事实并非如此。

此后,我又撰写了两篇关于合并后公司的文章,这两篇文章无疑都刺痛了我的心。第一篇文章是《AOL Time

Warner's New Math》(2002 年2 月4 日),回顾了合并给公司股东带来的可怕结果。这篇报道里还包括一个小方

框,报道了我根据充分的证据认为,我们即将离任的CEO-Jerry Levin 是被逼走的。Levin 在接受我采访时坚定地

表示,他是自愿离职的。但今天,在几本关于该合并的书的支持下,传统观点认为他不是被逼走的。

另一篇报道《Why AOL's Accounting Problems Keep Popping Up》(2003 年4 月28 日)让我做了一件我

非常喜欢做的事情:用读者容易理解的方式解释一个复杂的问题。此案的复杂性在于AOL 如何在与Bertelsmann

的交易中编造了4 亿美元的广告收入。在我写这篇报道时,SEC 和美国司法部正在全力处理这一案件,他们已经

过很多在我的文章中占据重要地位的公司,我对他们的采访必须是被记录在案。我当然不认为我可以对我自己的

公司说任何话,但也必须这样做。因此,时代华纳公司坚持自己的立场,我坚持我的立场。我们没有交谈。

在时代华纳的报道之后,我的文章中最受关注的是今年关于惠普公司的报道。对我来说,这是个相对不寻常

的任务:我不是技术作家。但在科技公司的事务中,有时故事的主题是商业(就像我写IBM 时一样),而不是技

术。这就是2004 年8 月Rik Kirkland 让我调查惠普的原因。当时的动因是惠普刚刚公布的糟糕的季度报告。但

真正的目的是想知道我们应该如何评价CEO-Carly Fiorina 以及她在2002 年策划的惠普与康柏的著名合并案。

这个故事让我有点抓狂。尽管我在秋天做了几个星期的调查,包括对Carly 进行了长时间的采访,但我还是不

知道自己有什么新的见解。我告诉Rik,除了我在1990 年代做过的两篇关于衍生品的封面故事,这篇惠普的故事

可能是我做过的最难的任务。突然,当我再次飞往西海岸采访Carly 时,翻阅惠普公司的文件时,我坚定地知道该

说什么了:公司刚刚公布的2004 财年的业绩与公司在2002 年2 月的合并委托书中提出的详细预测相比,简直是

惨不忍睹。换句话说,按照惠普自己的标准,这次合并没有成功。这就是《Why Carly's Big Bet Is Failing》所要

传达的信息,它刊登在2 月7 日的期刊上,但在1 月22 日登陆了我们的网站。两周后,Carly 于2 月8 日被董事

会解雇。公司新任董事长表示,"最近的媒体报道"并不是导致Carly 下台的原因。

关于Ty Cobb

这就是我的最新回忆。不过,我写到这里,可能还没有讲到我在《财富》工作岁月中最有趣的一件事:1957

年,我和Ty Cobb 有过两次约会。当时我28 岁,他70 岁。我们相识是因为他看了我参加了四天的智力竞赛节目

《Tic Tac Dough》,在这个节目中,由于我多年来一直关注圣路易斯红雀队(St. Louis Cardinals),我正确地回答

了一些棒球问题。Cobb 随后约我在21 俱乐部共进午餐。我的几个男性朋友认为我接受这个邀请不是个好主意,

也许他们认为Cobb 会在光天化日之下在21 俱乐部扩大他的盗垒记录。

我去吃了午饭;我无法拒绝那份邀请。Cobb 很聪明,这符合他在球场上的名声,也很绅士,这当然不符合他

的名声。午餐时,他又发出了第二份邀请,邀请我去Yankee 体育场看老时光队(Old-Timers)比赛。我也无法拒

多来自其他新闻机构的人都感到惊奇,所有这些都不是一般的工作经历。这就是我留在这里的原因。这是一个很

难离开的地方。

cloomis@fortunemail.com

https://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2005/09/19/8272904/